大衰退年代:宏觀經濟學的另一半與全球化的宿命(The Great Recession: The Other Half of Macroeconomics and the Fate of Globalization,辜朝明)

美國聯準會在3/3緊急調降聯資金利率兩碼,為的是應付武漢肺炎疫情對經濟衝擊的再擴大,當天的道瓊指數卻不賞臉大跌785點,效果如何尚不可知.面對短期,臨時性的金融風暴與經濟下行,採取貨幣政策調控已經成為了常態,但似乎很少人思考過在全球發達國家比如歐洲與日本利率普遍往0靠近時,未來貨幣政策還能有多少的效用與生命期?難不成終究要接受常態性負利率?如果連負利率下儲蓄率還能再增加,那麼貨幣政策究竟還能有甚麼效果?,而如果貨幣寬鬆政策創造的錢大多沒進入實體經濟,只在股市與土地資產市場上顯出價格榮景,主政者或許不排斥資產泡沫,因為只要未破裂還將其還能吹噓成是政績,但這現象會是普通國民要的嗎?畢竟財富效果創造的不平等不論速度與幅度都是調升基本工資,基本時薪追不上的.但誰曾想原來不平等跟央行的行為也有相關性?!.這本"大衰退年代"說的就是再發達國家進入被追趕時期寬鬆貨幣政策已經不能刺激實體經濟解困的狀態下呈現的各種可能現象,並說明在此種情況下,政府該利用何種工具,該有何種做為.

這本是偶然下發現的.國內關於辜朝明的書在2009出了兩本,一本"衝擊波x2",一本"總體經濟的聖杯:資產負債表衰退啟示錄".我讀過前者,沒選後者,這本簡體版"大衰退年代"內容上是後面那本觀點的延續.不過沒看過那本"總體經濟的聖杯"也沒關係,這本新書的第二章花了篇幅把資產負債表衰退的觀念重新說了一次,讀者應該能完全掌握.

這本的觀點雖是前一本的延續,但個人覺得應該是作者重要的作品,延續從"資產負債表衰退"的概念下展開對於包括1930年代的大蕭條,1990年代的日本資產泡沫破裂後失落的20年,2008年次貸風暴後經濟低迷的10年等長期衰退現象提出對包括貨幣政策,財政政策都告失效終極原因的探索.明確的指出缺乏"資金借入者"是造成經濟長期低迷的主因.不論是金融風暴或資產泡沫破裂都創造出"資產負債衰退"現象,使得多數人背負債務,因此在此狀況下人們取得收入後會首先想到的是償還負債,改善信用狀況,進行資產負債調整.而不會先拿錢去投資或消費,這使得大量寬鬆貨幣政策或是量化寬鬆下創造的資金流並不會進入實體經濟,而是隨著償債再回到金融體系成為儲蓄,高升的儲蓄率無法創造借出者就是GDP無法成長的元凶,是節儉的矛盾創造出的通貨緊縮螺旋,而這使得貨幣政策與量化寬鬆失效,即使到了零利率,負利率也完全救不了經濟,而面臨這種狀態,辜朝明提出政府必須扮演"資金最後借入者"的角色,以連續的財政政策支出來刺激,這樣才能使貨幣政策與量化寬鬆政策有效,才有可能脫離長期衰退的可能,書中對Milton Freidman,Paul Krugman,Thomas Piketty等人曾提出的觀念或書籍主張皆有批評與質疑,加上從書名"宏觀經濟學的另一半"(The Other Half of Macroeconomics)與敘述中可以看出這不是單單出一本書這麼簡單,作者展現出完全不弱於人的企圖與能力,全書讀完後就能理解書名其實是暗示"試圖創造宏觀經濟學另一半".前面的一半是"私人部門追求利潤最大化",而作者創造的另一半是"私人部門追求債務最小化".如果創造出的這一半說得通,豈不就顛覆了整個體系長年認知?!加上這本提出的許多現象比如長期工資水準停滯,經濟成長趨平,製造業外移,貨幣政策再無有效性,不動產與股市長期繁榮與基本面脫勾,都與本地當前狀態完全一致,且書中對於本地的某些措施,如2012年將遺贈稅調高至20%也有所批評,其實有許多值得思考與閱讀的一面,所以個人很好奇為什前兩本書繁體版都領先出版好多年的出版社卻沒出版這一本!?.

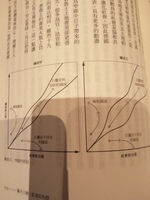

一般狀態下儲蓄形成資金的借出來源而與需求資金的借款人兩方構成信用市場,決定資金成本即利率.大多數時候運作正常,但有一種狀態下這個市場會形成變異,這狀態就是資產負債表衰退.資產負債表衰退是指當全國性的資產價格泡沫破滅後,大量的私人部門資產負債表都會隨之處於資不抵債的狀況,從而大規模地遏制經濟活動,由此而造成的經濟持續衰退.資產負債表型衰退與一般的經濟周期波動不同之處在於衰退的時間持續更長,歷史上最典型的資產負債表型衰退有30年代的歐美"大蕭條",90年代日本的經濟衰退和德國在2000年的經濟衰退.當出現資產價格大幅度下跌,私人部門的經濟行為會發生重大變化,由追求利潤最大化,轉變成追求債務最小化,企業會把收入的大部分用於還債,而不是再投資,更不用說借錢來投資,家庭也會把收入的大部分用於還債減少消費,使信貸消費則幾乎絕跡.由於上述私人部門的行為目標出現變化,信貸需求陷入停滯或減少,此時,哪怕央行把利率降到零,大家也不願意借款,信貸迴圈陷入停滯,貨幣政策失靈形成通縮螺旋,導致經濟活動萎縮,私人部門收入下滑,如此出現惡性迴圈,直到資產負債表修復正常,經濟運行才恢復到正常狀態,這便是宏觀經濟的另一半,因為放棄了追求利潤最大化為首要目標,使得原先在這個前提下發展出的經濟學理論觀點與主張的施政措施顯得無效,因此必須要從解決資產負窄表衰退問題下手,讓人們從追求債務最小回歸到追求利潤最大,傳統的經濟觀點與政策才可能有效.所以這本書的最大目標是:找出經濟高速成長後陷入長期低迷不振現象下的結構特性,與傳統經濟政策失靈的原因,並藉此找出脫離"困","悶"經濟的有效政策與方式.

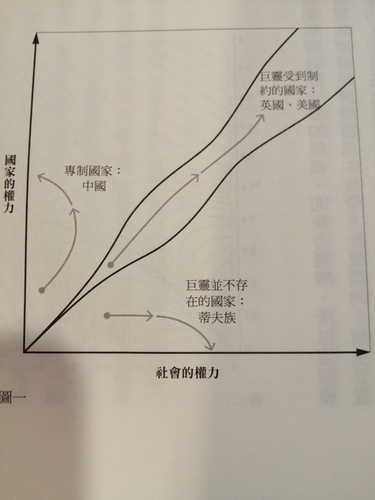

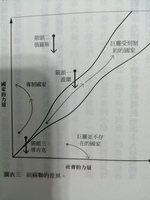

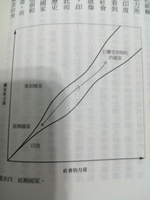

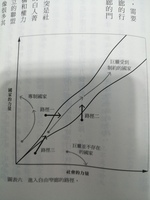

(下圖中的1,2就是傳統經濟學中私人部門追求利潤最大化的區塊,3,4則是本書所說的宏觀經濟學的另一半,私人部門追求債務最小化)

| 資金借入者(投資者) | |||

| 有 | 沒有 | ||

| 資金借出者(儲蓄者) | 有 | 1 | 3 |

| 沒有 | 2 | 4 | |

| 教科書的世界(私人部門追求利潤最大化) | 被忽略的宏觀經濟的另一半(私人部門追求債務最小化) | ||

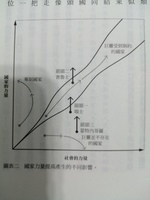

路易斯拐點(Lewis turning point)是由諾貝爾經濟學獎得主Arthur Lewis於1968年提出.用來指稱發展中國家工業初起時,農村存在大量剩餘勞動力,因為務農收入低.當城鎮工作的收入因為發展逐步增高時會吸引農民湧入城鎮,此時對於城市中的企業主來說,低技術或單靠勞力的勞工供應可說是源源不絕,所以企業主能完全掌控工資水準,以極低的工資來雇用勞動力.但當農村能夠轉移到城市的勞動力耗盡後,此時城市勞動市場需要靠大幅提升工資才能請到工人.這個讓農村轉移勞動力耗盡而讓工資會顯著上升的時間點就稱為"路易斯拐點".這本書利用"路易斯拐點"將經濟發展時程分為三個階段,拐點之前的時程稱為工業發展的"城市化階段",進入路易斯拐點後,經濟發展進程分成兩段,前一段稱為"黃金時段",後一段稱為"被追趕時段",而這兩段的分段點是"工資水平高到足以吸引外國競爭者的價格點",在此工資水準點之前是一國經濟發展最快速,企業收入增加,而工資水準上升,基本上是經濟繁榮社會安定,收入分布較為公平的時期,所以稱為"黃金時段",但是到了"被追趕階段",此時企業因為工資過高可能會產生遷廠到勞力成本低的國家的念頭與行動,或是改採他國代工的模式,只有那些擁有特定技術無法被國外勞動力取代的人才會繼續留在勞動市場,且有持續提高工資的可能,其他的勞動力若不願失業就只能接受較低的工資.就此,本書重塑了勞動供給與需求曲線.並開始以此三階段來分別討論勞動市場,產品市場,貨幣政策,財政政策的各種可能現象與效果.

不論是由於經濟大蕭條,金融風暴,還是因為進入被追趕階段使得社會發生沒有私人借入者的現象,原因本身固然要緊,但要擺脫這個通縮螺旋的現象就是必須有一個新的資金需求者,無疑的由政府來扮演這個資金的最後需求者才有機會脫離蕭條.作者認為只要政府能最後資金借入者,長期施行有效的財政政策,就有機會讓經濟恢復到私人開始重新執行資金借入,回歸到追逐"私人部門利潤最大'的行為.重新站回傳統經濟方式的模式.有效的財政政策在這裡有兩個要點,一是有效的,即政府利用借入的資金從事的投資項目或公共工程的社會收益率必須筆借款的利率高,且最好能夠長期性的提供這樣的報酬,這裡除了隱含了需求面,也有雷根的供給面經濟學的概念,就是讓能夠提供創新的新型企業或觀念來主導公共項目,其次是政府的財政政策必須沒有排擠效果,也就是不能與民爭利或是在成功之後能夠轉進到興利民間或民企的發展.於是辜朝明這本書的觀點變得相當有趣,衝突矛盾的相結合,一則是主張提高政府的財政支出,扮演資金的最後借入者,強調政府的功能,可又強調減稅,創新,供給面經濟學的自由化論點.當然熟讀傳統經濟學的人也可以說書的觀點並無新意,它就是IS線的右移,是總需求的外移,總供給的外移,但是趁著修治時收縮因為量化寬鬆過度的貨幣數額,而這與我們之前讀過的"大債危機"與"明斯克時刻"也有所連結,這兩本都是關於政府債務可能引發的問題,但這本卻指出債務不足也可能是衰退的因素.只財政政策所產生的收益足以支付利息甚至本金,那麼它極可能是有效的.但反過來說,現金福利國家的支出多數是沒有現金收益回饋的支出,即使民眾有年金式的支出,但恐怕最終還是會龐氏部位而破產,雖然未必在我們這一代看到,但對比投資收益率與支出狀態,人口成長狀態,個人從來不認為這些年金式的福利政策能夠遠遠進行,除非能有甚麼創新式的破壞性創造才能讓它延續下去.

於是依照這個三階段,辜朝明將歐美,日本,台灣,中國的經濟發展進程就做了形貌相似的進程劃分,英美等國在工業革名後進入了城市化階段,這一階段很長,一直到1920年左右才到達路易斯拐點進入黃金階段,此時全球並沒有在後的追趕者存在,亞非洲多數地區仍處在被殖民戰亂混亂中,一直到二戰後,德國日本透過馬歇爾計畫與美國協助開始邁入他們的城市化階段,才算出現追趕者,這時美國進入了被追趕階段,製造業外移,國內市場被日本商品大量替代,薪資成長終於達到飽和,但日本德國則開始了他們經濟的穩步發展期,1970年代日本進入了路易斯拐點經濟開始進入黃金階段,與美國一樣的進程,到了1980年代台灣等亞洲四小龍興起,讓日本看見了其後的追趕者,在1990年台灣等經濟體突破了路易斯拐點,進入了黃金階段,而日本則進入了被追趕階段,且在美國主導下的日幣升值讓日本資產泡沫破裂陷入了長達20年的不振.追趕在後中國在2005年突破了路易斯拐點,也開始了他的黃金階段,相對的台灣則進入被追趕階段.,在其中只有美國是因為主導了科技創新的位置,所以即使處在被追趕階段也沒有產生較長期的普遍性衰退現象,但是,其他國家與地區就沒有那種條件與能力,所以進入被追趕階段,普遍工資停滯不振,弱化的勞動力與勞動收入,海外生產替代形成了嚴酷的社會問題與政治問題.

面對這種經濟發展進程上的結構與利益比較造成的問題,過去最常見的就是央行的角色,因為有了葛林斯潘時期的經濟記錄,連帶著許多央行的負責人都站上了神壇,或者說貨幣調控成了王道.但是穿衣吃飯遊戲飆車靠得都是實體經濟的發展,是實業與科技創新再煮到這個世界前進的主動力.這些年的貨幣政策最大宗的就是為了應對2008年次貸風暴的量化寬鬆(QE)了.但這個QE在解決了臨時性的流動陷阱後持續了相當長的一段時間.經濟因此恢復了嗎?從體系運作來看,這絕對應該是恢復了,但是經濟成長呢?經常留心經濟數據的人知道,現在已經沒了高成長,可是卻掛著歷史上難得一件的資產市場大榮景,美國的房產市場價格其實已經超過2008年次貸風暴前的水準,或是本地逼近12000的股市,顯然這些都與這種氾濫的貨幣供給,而滋養這些市場的大金主,從本書來看,不就是從央行開始創造的"理性的繁榮",然後終於變成了繁華的喧鬧,這正是我們在表上看到階段3與4的階段,而3與4的差別就是有沒有股市資產市場的泡沫而已,過去這10年的多頭行情,正是由階段4轉入階段3,而作者這本書正是期望能由階段3或4轉入階段1或2,只有這樣,貨幣政策的效果才能由階段2轉階段1.

就一個市場投機客的角色是抱著兩個疑問點猜想這本,我們對於市場的一些操作方式,行情與基本面關係現象會有觀察與疑問.個人可能會有引發思考的點,畢竟我們是在網上買的書,不可能在實體店面先找到這本簡體書來翻,所以說是猜想.首先以前提過一個疑問,就是巴菲特的投資方式是否只是剛好適合某種大長期循環條件下的某個時段來執行,若脫離了這時段,那些方式可能沒原先那麼好.這樣懷疑的理由在於1945年二戰結束後,所謂的嬰兒超潮出現.但從2005年開始這批人逐步邁入60歲的退休期,戰後這60年的世界大體是和平的發展的,全球經濟強烈向上,加上技術變革創新,可以說是人類經濟社會最穩定成長的一個時期.但明顯的這種成長或高成長在進入新世紀後都轉而邁入平緩或低速.有些先進國家甚至出現微衰退.在可見的未來,即使所謂的5G或是AI出現,它們也不若過去那種屬於翻一翻的工業革命,電子革命那類超級技術變革,似乎暫時難以看到類似上世紀後50年的那種經濟成長狀態.如果轉入低速成長甚或長期如日本迷失20年的狀態出現,那這個投資方式難道還會持續有效?從中延續的猜想就是如果全球真的有這種大長期轉入迷失經濟狀態的時段,它會持續多久?有沒有方式能夠解決問題?以上是第一個疑問.第二個疑問比較簡單,我們知道2008年底至今,股市走了一波10年的多頭行情,但是我有這樣的疑問就是在這波行情中,包含幾次景氣循環?明顯的景氣與行情雖然不呈現完全脫鉤,但是市場的修正期與幅度卻明顯減短與減少了,但為什麼?有甚麼法人或機構的錢或資金是必須在價格修正不夠大又沒有高成長標的下盲目投入,而讓全球的資產市場長期處在泡沫卻又只有低成長支撐的狀態?而這現象代表著哪些根本結構的改變?就操作者而言,能夠找到一些問題的可能解路,就可以找到或調整更合適的投資與投機方式,這是驅動我們看這類書的根本動機,而這本書時提供了一些近似的看法與思維切入點,比如,作者也提及桑默斯(Larry Summers)的長期停滯理論,與表中的階段3.4的情況類似,也就是資產負債表衰頹時期,而此時期貨幣政策無效,一如2012年後本地進入了被追趕狀態下的情形,這種情況下只有政府介入,,以最後借款人的方式來進行財政政策,透過創新型的投資或公共工程產生的社會收益來提振經濟.

在美國,歐洲,日本都曾面對了資產負債表衰退時期,隨著全球化的進程而各有不同的經歷.因為不同的經歷在新世紀出現新的問題時,便有了不同的思維與做法.而各種作法有不同的利弊,也有意想不到的各種可能.2008年後美國,歐盟,日本都展開大規模貨幣量化寬鬆.美國股市這幾年的狀態很清楚,其實大多數人不知道是美國地產的價格指數早已經超過2008年次貸風暴前的水準,也就是其實這也是一個大泡沫,只是當前沒了當時的衍生性商品大規模槓桿後因價格下跌導致的連鎖蝴蝶效應.但是若武漢肺炎疫情形擴大成超級的災難,難保不會是另一個新風暴.而這本書裡,辜朝明花了整整一章談量化寬鬆的可能結果,並進行了執行量化寬鬆成本與其效益的評估.雖然他的目的是要點出出使用財政政策替代的效果更好些,但是光是看如何沖銷量化寬鬆所創造的貨幣準備而不產生更糟的後果的內容也足以對讀者提供閱讀價值.原因是當政府試圖施行QE時的必需為貨幣超額準備付出利息,且這是在持續期間經年的連續支出,這是一筆不小的成本,而若決定在寬翁救援急難成效達到後逐步收回QE,必須同額的發行債券將貨幣收回,這些債券的將會推高利率,匯率,都不利於將來的復甦,且為了使將來債券收回時不致又把貨幣流出,因此必須連續的接著發新債替換舊債,,使得QE能夠產生的效果需要數年才能看到,因此越晚退出QE,將受到的困難就越高,而透過發行債權讓QE退出最好是悄悄不出聲執行的才能見效,所魏的"偽裝且拖延",因此量化寬鬆的退出它的執行更困難,且它的成本並不比效益少,以美國而言透過量化寬鬆的超額貨幣準備是正常時期的12.5倍.尚且可能如此困難,而日本的寬翁高達32.5倍,歐洲9.5倍,英國15倍這些國家的經濟規模可能尚不如美國,恐派若要執行QE退場4會面對更多的問題.

作者進一步指出日本與歐盟國家的量化寬鬆退場還要面對一個問題,就是財政紀律.這觀點也是本書的一個相對傳統概念不同處.因為處在資產負載表衰退時期,本來就已經缺乏資金借入者,但是強調財政紀律的國家會對赤字的擴張感到警戒,比如當歐債風暴再起時,因為德國的要求希臘,西班牙,義大利等國的預算支出必須樽節,而日本因為資產泡沫破裂後幾家大型銀行瞬間倒閉了致使日本隊於財政紀律的要求高.但是,此時不論歐盟或日本早就是被追趕國家的"資產負債表衰退"時期,過度的財政紀律反而減低了財政政策的可能效果.所以他主張未來歐盟或日本在執行量化寬鬆時,採取上的債券發行方式勢必對於他們的政府是個考驗,畢竟歐盟只有一個貨幣發行機構,但是財政方面卻是各自為政的,因為恐怕會產生因為國家需求不同而發行債券的利率各有差異,由此會產生資金走向利率高國家的效應,而這對實體經濟的影響可能會不如原先的計算,至於日本則很難打破對於財政紀律的限制問題,而這個慣性打破若能常態性的加入安倍經濟學中,也許日本不只能由階段4進入階段3,也有機會往傳統經濟學的領域前進,

最後就是自由化與保護主義.因為基於傳統經濟學的政策無法大幅的改良經濟進入被追趕國家的現狀,工資所得停滯,製造產業外移失業提升,轉為低階服務葉為主要的勞動力收入並無競爭調控利潤與薪資的可能,使得選民們對於提出遵循傳統經濟觀點的政客失望,因此從歐洲到美國,那些主張保護主義的極右派政治人物紛紛地站到了舞台稍高的位置,雖然他們也無力改變現狀,但是他們提出外國人,富人偷了低階勞工與服務業者薪資的政治語言在贏得選票上卻十分有利.作者在此對於自由化提出了殊途的看法,對於自由貿易,他是贊成的,因為能透過比較競爭達成各自取利的可能,且基於此建立的匯率市場能夠自我調控,,正是自由貿易讓這個世界許多國家逐步的進入工業的城市化階段,然後往黃金階段邁進,讓全球上多數人脫離貧窮的一種活動.但是,作者對於金融自由化並不贊同,主張加以限制,他認為隨意自由流動的資金打亂了順差國語逆差國間的匯率調控,使得順差國的貨幣更加貶值逆差國活必更加升值,反而加劇了貿易差額的再擴大,因為當前連國界線都很難打破,形成單一的歐洲國都如此困難,卻反而要讓一個能夠不理會國家界線的金融自由化走在前,它既無法制約也難以管理,與其放任它產生問題不如先限制它,除非有一天地球成為單一國家,音容自由化才有可能施行,而金融自由化造成的經濟不平衡也是讓保護主義與極右政治大幅興起的原因,.當然在此Milton Friedman的主張又被拿出來討論了一番,除了國際資金的自由化倍作者否定外,這本書其實也隱含著否定小政府主義.因為作者主張有效的財政政策需要的就是大政府.

對於已經進入資產負債表衰退期的國家,貨幣政策的效果已經難再發揮,因次此時創造的貨幣並沒有借款者,而本書提出的主張就是該由政府扮演資金的最後借入者,然後以此資金去從事創新或社會收益大於債券利率的公共工程,透過這些項目獲取的收益來養活融資本身,這樣就不會限於因為財政紀律無法發揮的刺激功能.除此之外同時配合結構改革,這樣便有可能讓被追趕國家脫離資產負債表衰退期,往階段1與2傳統經濟學政策適用的領域,而此時貨幣政策才能重新回復到有效性的角色.不過找到具備創新概念投資或的共工程,其實並非易事.作者只能從大幅的引導創新開放式的教育來為此做準備,這也只是一種可能.實際的做法會遇到到問題,洽也與作者所期望的政府功能所扞格,因為他主張最好能由政府成立一個委員會,由具備專長的人來尋找審議決定哪些投資或公共工程值得做為這類財政政策的主角.不過作者輕鬆帶過的問題就是這類委員會容易出現自肥問題.事實上,我們稱為官僚資本主義或是裙帶資本主義所引出的貪汙腐敗問題,政商間的關係一直是我們質疑大政府效能會出現問題的地方,先別說是官員,以極具專業的主權基金來說,除了新加坡外,我們在劉特佐的事件中已經見到馬來西亞,與阿拉伯國家的主權基金都發生了那些貪污問題.更何況現代的政商勾結已經由私下交易,變成樂公開清楚地過限制規格的標案方式賄絡與攏絡.加上媒體都能被以結構方式收為己用,其實這種專家審議的方式恐怕只會淪為另一種變相的勾結機構罷了.何況,創新性的產業與企業是要如何被官僚來決定它存在未來性收益的可能本身就是一個困難的事情,比如沒有IT知識背景79歲的科技大臣根本不可能在對於未來數位發展有時麼眼光,而普通的低階公務員更與競爭性的私人企業在心態與行為上完全不同.所以從效能與效率上,以政府最為最後借入者不是問題,但要將錢花在哪裡卻是個大問題.這一點在我們國內實在表現得太清楚,無效的蚊子館林立.但也從來沒有官員要承認他做了件壞投資決策.所以政府的財政政策角色可以因為它的權力而達成,卻往往沒有相應的知識力在這個權力上,而最終還是回到了那些企業主與政府高官熟識而因此被採納為聽取建議對象,但這樣一來就陷入了官商勾串的老路,東亞國家在這方面問題一直都很嚴重甚至只是因應時代換了一種新的官商交往方式,但本質上卻沒有太多差異,而這也是我們對於大政府一直以來的質疑..

基本上這是本值得一讀的書籍,讀者不需全部同意作者的觀點,起碼我就是,因為對錯固然很重要,但是這本書提供了許多觀點與思考路徑的入口,可讓已經陷入接近零利率負利率,貨幣政策效果低,資產負債表衰退與經濟上被追趕的國家重新的檢視一下自己的狀態,當然對於投機客來說也提供一種觀看世界的方式.以上,