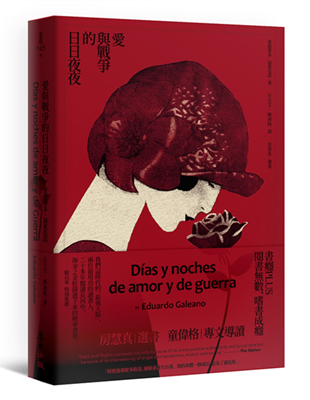

愛與戰爭的日日夜夜(Días y noches de amor y de guerra,Eduardo Galeano)

書看的是"愛與戰爭的日日夜夜",劇剛看完"白色強人"改追"長安十二時辰".香港持續反送中,本地則正抓閹黨,不對,是抓菸黨.一黨伴隨一黨新生而崩解.時間,空間,結構不同.但看來差異不大.戲劇在時間上跳躍,十二時辰內呈現內裡腐蝕的朝廷,盛世的權鬥假象,小說則是作者在不同的獨裁國家間逃亡來回的行進,零碎小故事拚成時代人物樣本.本書寫出獨裁專制下異議流亡者所面臨的種種狀況與面貌,有那千千萬萬人的可能,反抗與順從,幫兇與被害,莫名消失與突然豁免,但都是戰戰兢兢,以致日日夜夜不能有一刻暫歇鬆弛,.

在以前,於我而言,本書毫無疑問,真實深刻,用了131則的過往記事,來寫下Galeano在布宜諾斯艾利斯流亡時的生活感想,以及在此時期他致力從事出版反對烏拉圭獨裁者雜誌的工作期間的種種事件.作者的感受與文字皆上乘.不過,可能是看太多本地荒謬文人,作家.公知,教師,教授,媒體人,新聞人,藝人,網紅的各種論點,各類胡說八道,與從最年輕到最年老政客的各類言行相悖的好笑場面,以致已慣性壓迫自己只能認知這是個好作品,但實際如何那是另一回事.我都已經不知道說的好寫得好的文人,乃至流亡多年的人究竟是個怎樣的人,尤其當他取得權力後.就記憶所及,居然沒半個好的,不過,本書就是控訴獨裁權力者,從這一點來看對以上的本地悖論者一樣適用.

關於本書,是一個異議流亡者,作者Galeano自身經歷的自述.他是一個記者,一位作家,一位出版人,奈何需要流亡?自然是作品或言論內容觸怒當政者.中南美洲在20世紀以來的歷史我們並不絕對清楚,印象裡常常發生軍事政變,每隔幾年就一次.似乎沒有一個國家例外,每一個國家都不知出現過多少軍事領袖專政,或是獨裁者,即使有短暫的民選政府,不是腐敗就是另一位獨裁者.Galeano在烏拉圭發生軍事政變後流亡到阿根廷,等到阿根廷也發生政變他又渡過大洋到西班牙避居.本書的內容就記述在阿根廷這段時間內Galeano所見所聞所想所思,主要是他眼裡的周遭的演變,以一種短文方式,不脫想述說小故事的主旨,又不長篇大論的寫下獨裁者恐怖追殺的前後景象,因為這是一本寫情感上心理層面對於流亡的各種感知,而不在寫獨裁或流亡者本身故事的細瑣,儘管裏頭也充滿了作者認識其他流亡的小說家,詩人,畫家.記者的故事,可以當成歷史的一部分來看,但這應該不是主體.

不過正如我前面說的,對這種政治傾向對錯沒半點好感,作者他們痛恨的右翼國家主義者固然手段殘酷,可是他們認同的左翼民族主義者也非善類.布希與美國確實在中美洲這些獨裁政府中發揮作用,但是卡斯楚,查維斯,切格瓦拉就沒做同樣暴力屠殺無辜農民的事?或他們沒有暗殺,誣陷,或是亂入人於罪?顯然只有那些還來不及做太多壞事被就暗殺的領導人才能在還沒有變壞之前,在他筆下留下一點讓文人以為似可能為烏托邦可能的執政者,但真的如此嗎?我以為上古神獸的美好居然連政治界評價也用上了.所以我只單純著重在他文字情感與整體呈現出的壓迫感表現上.

系統,零件與美國資本主義是這裡控訴的惡者.我以為這少這點是沒有錯,對於任何一位獨裁者,不管他所信仰的主義是甚麼,其實滿肚子只剩生意.這本說用了不少的"系統"當成小標,他的意思就是指獨裁者的國家機器.龐大的國家體制,有一個或一群人控制著絕大多數的權力.獨裁者要掌控一切,無論甚麼名義,包括最常用的愛國,叛國的罪名來區分獨裁者能讓他禁言,與必須剷除的分別.如以色列在加薩做的"恐懼能帶來安寧與和平',所以軍政府擁有對抗其他武裝力量的能耐,但對於不是拿槍而是拿鋼筆,畫筆,攝影機與相機的人,他就只能用其他方式.一個明顯的集體屠殺可能會引起國際非議,但是採取默默進行的讓想剷除的人一個個突然消失在公眾眼中,是獨裁者的最好選擇.於是就有了這131責的故事.這些作家,記者,出版人,詩人,畫家,導演,他們間共通的一點並不是政治信仰的一致性,而是對於言論,創作的自由自主與不願受權力控制與制約的個體性.

在這種隨時面對可能的自我消失間的選擇,是要選擇消失自己的聲音?抑或選擇被消失自己的身體生命?,這些人雖無猶豫,卻也沒有自我選擇的權利.如作者所寫"沉默,抑或是加入?抹去他人,抑或是招喚他們?"."我要像駱駝一樣吞食自己的嘔吐物嗎?手淫的人會有甚麼風險?至多也只是手腕僵直",所以從中看來是死在活中,是個能夠隨時作樂,把酒言歡,隨處遊戲,隨興所至,因為並不知道下一刻自己是否還在,表面上危險沒有立即加身,但看著旁邊的同事友朋剛平安喜樂的道過晚安,不過一夜,對方可能就躺在某個荒野,街邊,垃圾堆裡,消失了,而這是以武力暴力血腥殺戮讓人噤言老手段就傳統的延續.

系統不用自己動手,自有它千萬個零件來執行這些'讓人"銷聲匿跡"的血腥活動.但更聰明的是這部國家機器的權力並不太在意你的生命,卻更在意你的聲音,不想當個播放器,起碼別做大喇叭.在當時,""掌權者鼓勵大學針對酷刑手段,謀殺人類思想的技術,培育沉默,繁殖無能,播種恐懼等方面的進步有所貢獻".但是今天的新式獨裁者更進化了,因為殺光異議者太麻煩也會惹起爭議,所以他不再禁止你聽你看.而是採用手段讓你在千萬種聲音中選擇他要的那種來麻痺你,讓你聽從,讓你不做大喇叭並不高明,反過來能讓你當她獨裁宣傳的大喇叭才更高明.所以不再暗殺文人,作家,公知,教授,記者,要讓它們成為你系統的一部分,成為一個零件,為獨裁者所用,讓這些具備影響力的文人公知作家主掌意見的聲音,創造議題帶領風向,那麼獨裁者就能不費力的掌控一切輿論,思想,與新聞,而一些還殘存著普世價值不願為掌權這控制的少數人不用逃了,但也不用再發聲了,異議者不被禁聲.不被禁錮,卻也不被接受,沒有功效,螳臂擋車,只好自己閉口不言避寫避論,因為他們發現獨裁者大範圍洗腦比狙殺少數異見者更能掌控群眾心理,公知公眾於倫的價值目標既已消失無用,餘下的異議也就不重要,狗吠火車而已,何況獨裁者也會用一些不殺戮的小手段,讓你過不好過不舒服,可能仍能在布宜諾斯街頭優游但會變得束縛不自在,因此比起白色恐怖,這種新型態的獨裁者不以武力仍能達成一樣的效果箝制言論效果,豈不是一種獨裁統治術的進化?l所以Galeano與一干文人命運發展若改在今時今日究竟會有如何結果,實在不得而知,畢竟能一以貫之主張保障任何一種言論與出版內容傾向的自由,與權力者站對立面不受引誘不具恐嚇者幾希矣!

所以在街市,山頂,海邊,異域與監獄裡,都有著作者的足跡,或是他聽說過的前人,友朋的足跡,描述那些被莫名消失,關押,或是流亡的其他人的故事,也寫著與他們遭遇接觸的人的經歷故事,有現實,有傳說,有鄉野,也有原生民族,都會雅痞的各種生活型態.是看來快樂卻夾著悲傷背景的,傳達了一個黑暗社會裡的陰霾故事,儘管中南美洲人外在看來是如此樂天閒散,但他們實際的生活威脅是隨時能夠脫是他們的一切的.因此就情感來說,這應該是作者擅長的,也是本書成功的地方.但是正如我前面質疑的,其實Galeano.不擅於說理.且已有固定的政治價值取向與意識形態.所以本書的最後一部分作者說了許多道理,關於寫作的功能作用,文化的意義,與傳統,少數民族文化的優越性,作家存在的理由,與如何恢復中南美傳統民族文化的再生,摒棄美國主導的現代消費主義文化的侵蝕,很顯然反映出他的左派共黨思想與反美心態.以為只要能將美國勢力,資本主義所帶來粗俗消費制約給踢出中南美,就能改善當地的經濟,就能回復當地人的優良文化傳統,過著屬於自己的美好生活,而不被糜爛的全球化觀點給腐蝕.

但我必須說,這大段的說理非但顯出了菁英人士過度自信的姿態外,也充滿了太多對於意識形態堅持所帶來的問題,雖然他自言看不起菁英統治的傲慢,也不贊成作家的身分須高於他人,但他卻以為憑著文學作品能夠來改造或拯救大眾失落的東西.何況,我不認為他真的理解那些他信仰的經濟制度上的問題,在我看來他以為的解決經濟問題的方式,早已過時失效,只是他選擇性的未見,最好的例子就是他的推崇者委內瑞拉查維斯的經濟政策,媒體政策,那可是沒有一點比他控訴的獨裁者更寬容,更清廉,更能對人民帶來福祉.古巴,結果也是一樣,所以就說描寫異議流亡者的生活心靈,遭遇與日日夜夜,這絕對是佳作,但是要談解決實際問題,原本就不擅長規劃算計經濟金融的人怎麼又可能突然成為專家而企圖指導他人?無非都是一種個人政治信仰的表彰而已,而這正是獨裁者產生最初源頭,不以普世價值來做為衡量根本,卻陷入某種階級,民族,或是特定方式來區分眾人,以致引發對立仇恨,排除異己,然後自然有流亡者產生,以上.